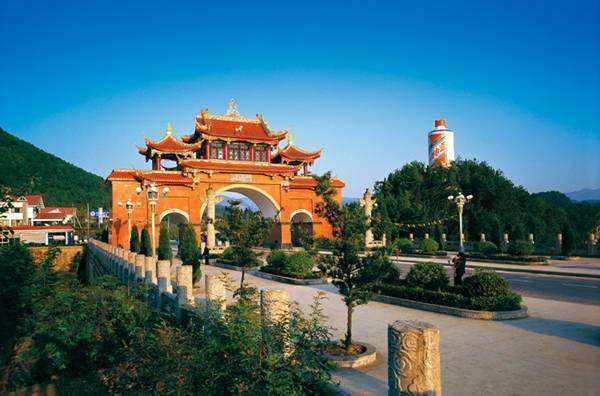

茅台镇历来是黔北名镇,古有“川盐走贵州,秦商聚茅台”的写照,茅台镇是中国酱酒圣地,域内白酒业兴盛,1915年茅台酒在巴拿马万国博览会上荣获金奖;1935年中国工农红军长征在茅台四渡赤水。茅台镇集古盐文化、长征文化和酒文化于一体,被誉为“中国第一酒镇”。

茅台镇酒产于国酒茅台的故乡、千年古镇——贵州茅台镇,属酱香型白酒。

茅台镇,位于贵州省赤水河边,盛产酱香白酒。茅台镇酒,是茅台名酒,也是茅台老酒,更是一瓶有文化内涵的酒。

茅台镇拥有得天独厚的自然地理环境条件,地处赤水河谷地带,地势低凹。赤水河周围的大娄山海拔都在1000米以上,但在茅台河谷一带,却只有400多米。茅台镇的地层由沉积岩组成,为紫红色砾岩、细砂岩夹红色含砾土岩。茅台镇地质地貌构造,主要是侏罗白垩系紫色砂页岩、砾岩,形成时间已超过7000万年,受海拔高度和岩石风化后成土母质的影响,茅台地区紫色土广泛发育。这种土壤一般厚度50厘米左右,酸碱适度。土壤中砾石和沙质土体含量高,渗水性很好,地下水、地表水通过红壤层时,对人体有益的多种微量元素被溶解,经过层层渗透过滤,形成清洌泉水。

炎热、少风、高温,使微生物群在此因而易于生长而不易被刮去,大量参与茅台酒的酿造过程。风速小,冬暖、夏热、少雨、少风的特殊小气候十分有利于酿造茅台酒微生物的栖息和繁殖。

赤水河两岸的高山峻岭,一路海拔都在1000米以上,到茅台镇一带,河谷陡然陷落,海拔仅在400米左右,整个茅台河谷呈三山环抱之势,仿佛一个巨大的天然“酒甑”造就出一个气温较高,风微雨少,微生物易生殖而不易失散的外部环境。这就是造物主的神奇,连空气都成就了酒,一种复杂得难以描述的酒香弥漫于此,常年不息,浓郁得好像隐藏着茅台镇酒的所有奥秘,加之茅台河谷地区数千年传承不息的酿造活动,使微生物群能够长期、稳定的繁衍、生长。这些无处不在的微小精灵大量参与到茅台镇酒的酿造过程中,对茅台镇酒神奇品质的孕育起到了极为独特的作用。

由于茅台河谷,赤水河,紫红色土壤,微生物群,本地原料的无法克隆,茅台镇人得出了“离开茅台镇,就产不出茅台镇酒”的结论。在7.5平方公里的茅台镇原产地保护区里,茅台镇酱香酒的不可复制性,造化赐予的也许是天赋,让这片神奇水土繁衍至今,传承着国酒传奇的是挚爱这片山水自然的茅台镇人。

茅台镇及周边有成百上千家酱酒企业,但能真正算得上是中国酱酒核心产区的酒企和产品严格的必须遵循以下三个原则:

一、必须以茅台镇及周边原产地出产的高粱为酿酒原料;

二、必须严格按照“12987”正宗酱酒生产工艺生产(1年一个生产周期,其间先后2次投料、9次蒸煮、8次发酵、7次取酒);

三、必须在茅台镇7.5平方公里范围内生产并窖藏。

纵观中国白酒的发展历史,几千年来,伴随着酱香白酒的成长,位于赤水河畔的黔北名镇茅台镇已发展成为闻名遐迩的“中国第一酒镇”。作为优质正宗大曲酱香白酒的产地,茅台镇占据了独一无二的地理环境优势,以茅台为首的身处其中的众多酒厂,凭借着这一产区优势,在酱酒板块节节高升,迅速发展。

美酒飘香的茅台镇,既是酱香白酒孕育与成长的摇篮,也是培育优秀酱酒企业的基地,其弥足珍贵的7.5平方公里,以独特的土壤、水分、空气、气候与酿酒微生物,为酱香白酒提供了独一无二的天然养料。产地优势、传统工艺、健康品质,这三大优质正宗大曲酱香白酒不可复制的酿造核心,铸就了茅台镇酱酒的神秘与奇妙。位于茅台镇15.3平方公里中国酱酒核心产区的产酒地,充分运用茅台镇的天然地理优势,以把传统工艺与现代科技进行了完美结合,它独特的酿造技术、优良的产品品质,将酱香白酒的酿造带入了一个崭新的时代。由此,不难看出,在茅台镇这7.5平方公里土地上生产的酱酒的弥足珍贵和特有属性是与生俱来可遇不可求的。康雅酒业精心酿造的酱香酒,就源自于这稀有珍贵的7.5平方公里

酿酒工艺特点

茅台酒是独特的大曲酱香型工艺白酒,生产工艺分制曲、制酒、贮存、勾兑、检验、包装六部分。其传统工艺总结为端午踩曲,重阳投料,一年一个生产周期,其间九次蒸煮,八次发酵,七次取酒,经分型贮放,勾兑贮放,五年后包装出厂。其工艺特点为:两次投料,固态发酵,高温制曲,高温堆积,高温摘酒,以此形成茅台酒独特的酿造风格。茅台酒以本地优质冬小麦制曲,感官要求:颗粒坚实,饱满,均匀,呈金黄色,皮薄,无霉变。 以本地特产的“红缨子”糯高粱为制酒原料。高粱为红褐色,不带清白色,颗粒坚实, 饱满,均匀,无霉变,无污染,断面呈玻璃状。其种植过程采用纯天然的农家有机肥,未使用任何化学肥料。高粱的品种和质量对最终形成茅台酒的风格影响很大。与普通高粱相比,本地“红缨子”糯高粱颗粒较小、皮厚、扁圆结实,干燥耐蒸煮、耐翻拌.其中支链淀粉含量远远高于普通高粱,占总淀粉的99%。其吸水量低,耐蒸煮,不易糊化,这些条件满足了茅台酒逐步糊化,多次蒸煮、翻拌、发酵的需要。

三高三长

三高是指茅台酒生产工艺的高温制曲、高温堆积发酵、高温馏酒。茅台酒工艺中的"三长"主要指茅台酒基酒生产周期长、大曲贮存时间长、茅台酒基酒酒龄长。

茅台酒工艺的季节性生产指茅台酒生产工艺季节性很强。

李兴发

李兴发,贵州仁怀市茅台镇人,生于1930年,贵州茅台酒三种典型体——“酱香、窖底、醇甜”的发现者、一代勾兑大师、中国贵州茅台酒厂有限责任公司技术顾问、茅台酒厂原技术副厂长,人称“中国酱香之父”,于2000年8月13日逝世。李兴发师承中国白酒一代宗师郑义兴,同时也是贵州茅台酒厂名誉董事长季克良的老师.

1965 年,在四川泸州召开的全国第一届名酒技术协作会上,时任茅台酒厂技术员季克良宣读了用科学理论总结整理的李兴发科研组的成果《我们是如何勾酒的》论文,引起了大会的强烈反响和各厂家代表的关注。从那以后,全国掀起了“勾兑”的热潮,各个名白酒厂根据各自产品的香味、特点,运用茅台酒厂这一新技术,明确地分出了酱香、浓香、清香、米香、兼香五大香型,推动了当代酒类生产的发展和质量的提高。也正是因为这一发现,李兴发成为继郑义兴之后,茅台酒历史上的又一位宗师。

茅台酒传统工艺传承千年。解放前的茅台酒生产以“华茅”(成义烧坊)、“王茅”(荣和烧坊)、“赖茅”(恒兴烧坊)为主,1951年,人民政府接管了三家烧坊,成立了茅台酒厂,由曾先后任原三家烧坊名师郑义兴任酒师兼生产技术指导员,使茅台传统酿造工艺得以继承并由李兴发、王绍彬、季克良、许明德、汪华等人传承至今。

1983年12月 以李兴发、季克良、许明德等组成的茅台酒厂质量管理小组成立。

李兴发——生于1930 年,他是茅台酒产地仁怀人。1952 年,三家茅台酒厂合并成地方国营贵州茅台酒厂,22 岁的他进入茅台酒厂,在出酒班当学徒。跟的师傅就是郑义兴,双方订立了师徒合同。郑义兴老酒师说他的悟性极高,他呢,也没有使老酒师失望,很快学会了茅台酒酿造过程中的一道道复杂工艺。可他还不满足,到了1964、1965 年,在国家轻工业部主持的两次科研活动中,已经是生产副厂长的李兴发,担任了科研组长。他一头扎进了平时就痴迷的茅台酒勾兑技术中。

在茅台,在中国白酒行业,李兴发这个名字本身就是一座里程碑。这个人物的标本意义显而易见,即:成功地划分了茅台酒香型的三种典型体——酱香、醇甜和窖底,并将茅台酒命名为酱香型。

作为在国营茅台酒厂成长起来的第一代大师级酿酒师,李兴发的成就显然是和那个时代茅台酒厂的发展紧密结合在一起的。

茅台酒本身工艺复杂,生产全凭酒师多年积累的经验和感觉,而每个酒师的经验和感觉又各有不同。这就意味着,生产出来的茅台酒存在着各种不同的风格,质量也会出现忽高忽低的状况。这引起了那些对茅台酒怀有特殊情感的开国元勋们的极大关注。

寻找到一个统一的标准解决这些问题,成为这一时期茅台发展首先要解决的时代命题。

解题的人就是李兴发。

在酱香型白酒的发展史上,“李兴发”三个字本身就是一座里程碑。酱酒香型的确立和三种典型体“酱香”、“窖底”、“醇甜”的发现,正是由时任茅台酒厂副厂长的李兴发在1965年最早提出的。香型的确立,为实现酱酒的质量稳定打下了坚实的基础,对中国酱酒的香味和工艺标准化、规模扩大和品质提升起到了决定性的作用。

李兴发酒业(即李兴发酒厂,指的是李兴发酒业有限公司)这家以其名字命名的酒厂系大师后代传承其毕生收藏的极其珍贵的酱香原浆和酿造技艺秘笈而成,李兴发大师的后人承父之志,传承酱香,并缔造了酱香之巅的幽雅型酱香型白酒九暹酒。“传承大师酿酒技艺,酿造万里飘香琼浆”国家酒类质量检验专家吴天祥博士曾给予九暹酒高度评价。

铸造创举李兴发,人称“勾兑大师”,1951年入茅台酒厂,曾任副厂长30年,出色完成了“茅台酒储存条件”、“储存期中酒质量变化和勾兑的规律”等科研任务和收集了200多个酒样,亲自品尝了4500多个酒样,分析了近万个数据,创造性地归纳和总结了茅台酒酱香体、窖底体、醇甜体3种典型体,奠定了科学勾兑茅台酒的基础。

注:部分素材源于网络,如有侵权,请联系

上一篇:同坤老酒生产基地-国酒之乡茅台镇

下一篇:贵州茅台美酒河-赤水河